Debattenkompass Wert & Wirkung

Mit Wert & Wirkung bieten wir einen wissenschaftlich fundierten Kompass für die Debatten unserer Zeit an. Diesmal erklären wir, warum Gesundheits- und Umweltpolitik zusammengehören und wie wir uns bestmöglich vor gesundheitlichen Risiken durch die Klimakrise schützen.

Die Natur ist unsere Lebensgrundlage. Kränkelt sie, bekommen wir das deutlich zu spüren. Das bringen die Forschenden im aktuellen Lancet Countdown Report auf den Punkt: „Der Klimawandel ist kein weit entferntes, theoretisches Zukunftsszenario. Er ist hier. Und er tötet.“ Nur, wenn unsere Erde gesund ist, können auch wir gesund sein – und es bleiben. Für diese wichtige Erkenntnis gibt es einen Begriff, der immer häufiger Anwendung findet: Planetary Health.

Worum geht es eigentlich?

Wir sollten uns und die Natur nicht getrennt voneinander betrachten. Vermutlich war die dazu konträre Sichtweise eine der problematischsten Annahmen der Aufklärung im späten 17. und im 18. Jahrhundert. Die Menschheit und ihre Vernunft galten seitdem als der Natur überlegen. Nicht zufällig veränderte sich in dieser Zeit auch unser Verständnis von Wohlstand – weg von „Wohlsein“ und „Gesundheit“ hin zum eher ökonomischen Begriff.

Denn die einsetzende Industrialisierung veränderte unsere Lebensweise rasant. Sie beinhaltete auch die Geburtsstunde der Ökonomie als eigene Wissenschaft, mithilfe derer wir die menschliche Entwicklung und Wohlstand immer stärker zu messen und wirtschaftlich zu bilanzieren begannen. Dass eine Betrachtung menschlichen Wohlstands ohne die Berücksichtigung der natürlichen Umwelt blinde Flecken und damit Risiken nach sich zieht, wird heute angesichts zunehmender Umweltauswirkungen durch die Klimakrise stärker sichtbar als jemals zuvor.

Gesundheit ist ein wichtiges übergeordnetes Ziel. Aus diesem Grund ist sie auch ein Indikator im Human Development Index der UN, einer Alternative zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wohlstandsindikator. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik, die Bevölkerung zu schützen. Das zeigt schon der Amtseid deutscher Ministerinnen und Minister: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden […] werde.“

Damit Gesundheit und andere Grundbedürfnisse gewährleistet sind, haben sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 17 Ziele gesetzt, die sie in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgehalten haben. Diese Sustainable Development Goals, kurz SDGs, sollen die Welt gerechter, gesünder, friedlicher und sozialer machen. Das SDG 3 soll ein gesundes Leben und Wohlergehen für alle Menschen jeden Alters fördern. Im Unterziel 3.9 wird explizit auf Gesundheitsrisiken durch Umweltverschmutzung eingegangen. So soll bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringert werden.

Was passiert, wenn wir weitermachen wie bisher?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die Klimakrise nicht ohne Grund als „die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit“. Studien zeigen, dass 3,6 Milliarden Menschen schon jetzt in Gebieten leben, die besonders anfällig für die Folgen der multiplen Krisen sind. Einer Analyse des World Economic Forum zufolge könnte der Klimawandel bis 2050 zusätzlich 14,5 Millionen Todesfälle und 12,5 Billionen Dollar an zusätzlichen Kosten für die Gesundheitssysteme verursachen. Besonders schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen werden laut Expertinnen und Experten Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen, tropische Stürme, Waldbrände und der Anstieg des Meeresspiegels haben.

Und: „Die Wahrscheinlichkeit einer neuen Pandemie ist hoch, bedingt durch Faktoren wie die Zerstörung natürlicher Lebensräume, den engen Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen, globale Mobilität und den Klimawandel, der das Auftreten und die Verbreitung von Krankheit begünstigt“, sagt Umweltmedizinerin Prof. Claudia Traidl-Hoffmann von der Uni Augsburg. Genau beobachten Experten bereits das Vogelgrippevirus H5N1, auch wenn das akute Pandemie-Risiko in Europa und Deutschland derzeit noch als gering eingeschätzt wird.

Ein Mann versucht sich mit Wasser abzukühlen. Foto: IMAGO / NurPhoto

Durch höhere Temperaturen und langanhaltende Hitze steigt das Risiko für Herzinfarkte und cardiovaskuläre Erkrankungen. Auch Atemwegserkrankungen und Infektionskrankheiten nehmen zu. Aufgrund des wärmeren Klimas können einige Erreger wie beispielsweise Hanta-Viren und ihre Überträger immer weiter nach Norden wandern. Vermehrte Hitzewellen und Überschwemmungen begünstigen ihre Entwicklung und Ausbreitung. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Tigermücke, die ursprünglich aus Südostasien stammt, aber schon heute entlang des Rheins und in Berlin vorkommt. Auch werden immer mehr Landkreise in Deutschland zu FSME-Virus-Risikogebieten erklärt. Zecken übertragen das gleichnamige Virus, die Infektion kann zu einer einer Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute führen.

Eine weitere unterschätzte Bedrohung: die Hitze selbst. Bereits seit Jahren nehmen Todesfälle durch Hitzewellen zu, allem voran bei Frauen. Der Lancet Countdown Report sieht aber auch soziale Ungerechtigkeiten: So leiden ethnische Minderheiten und einkommensschwache Personen häufig stärker unter den Auswirkungen der Hitze.

Wer tut schon was?

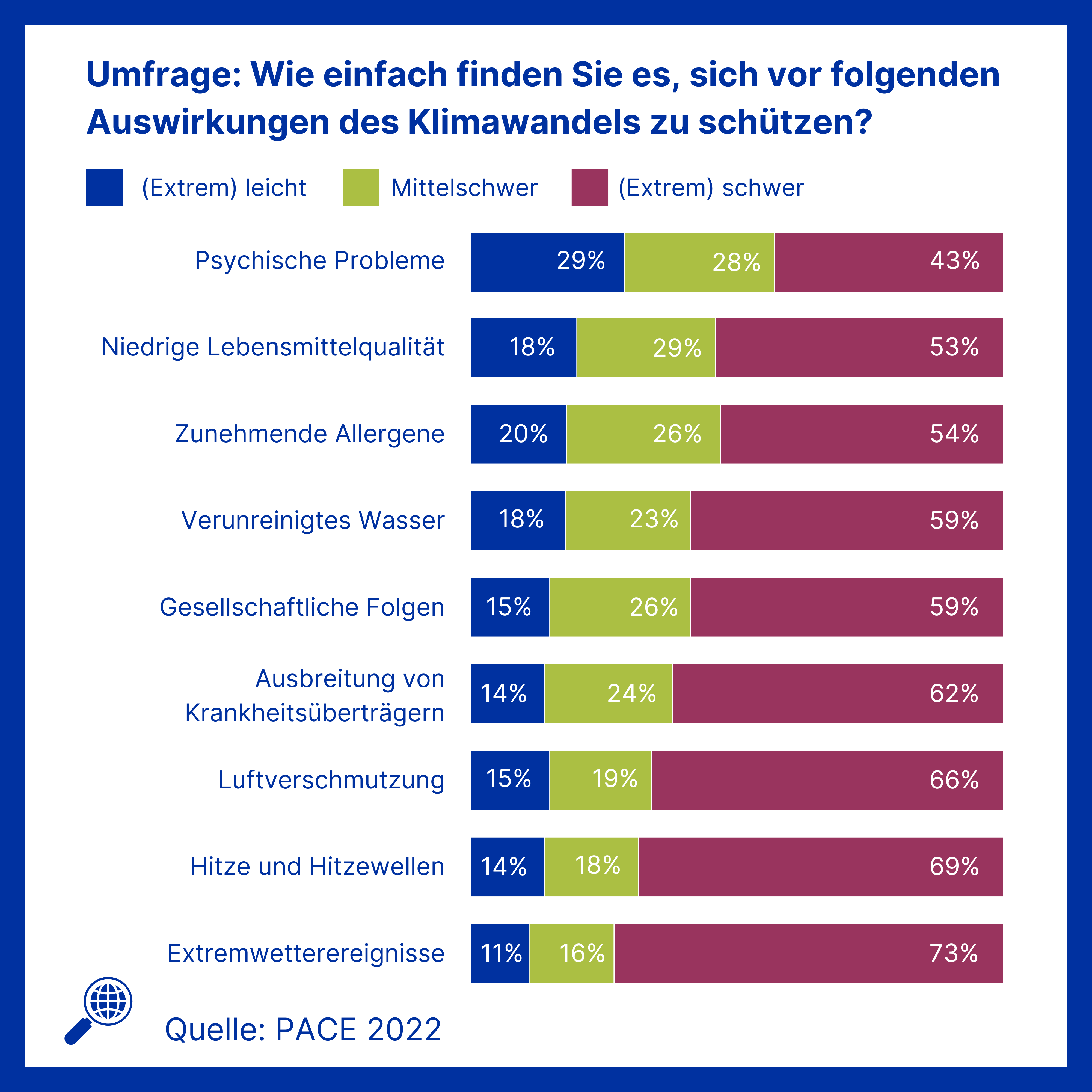

Das gemeinschaftliche Forschungsprojekt Planetary Health Action Survey (PACE) entwickelt Strategien und Methoden, um Klimakommunikation zu verbessern und Maßnahmen zum Erhalt und der Föderung unserer Gesundheit so zu gestalten, dass sie von der Öffentlichkeit akzeptiert und unterstützt werden. Aus den Umfragen geht klar hervor, dass die Befragten es als schwierig wahrnehmen, sich vor den Klimafolgen zu schützen – allem voran vor Hitze und Extremwetterereignissen. Und das zurecht. Dementsprechend wichtig ist es, politische Maßnahmen zu ergreifen, die eine Schutzfunktion entfalten.

Umfrage-Ergebnisse des Forschungsprojekts PACE über die Schwierigkeit, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Quelle: PACE 2022

Einige Städte und Länder gehen bereits mit positivem Beispiel voran: So hat die griechische Hauptstadt Athen, die als heißeste Metropole Europas gilt, mit Eleni Myrivili eine Hitzebeauftragte – die erste auf dem Kontinent. Einer ihrer wesentlichen Lösungsansätze: Straßen stilllegen und durch „grüne Korridore“ ersetzen. Außerdem hat sie ein SMS-Warnsystem etabliert, das Anwohner vor Hitze warnt. Auch in Deutschland arbeitet Bundesbauministerin Klara Geywitz an einer Hitzeschutzstrategie – versiegelte Flächen sollen stärker begrünt werden, um die Städte zu kühlen und Wasser besser zu speichern.

Noch einen Schritt weiter ist Frankreich. Nach der tödlichen Hitzewelle 2003, bei der fast 20.000 Menschen starben, haben die Behörden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung besser vor Hitze zu schützen. So erkundigen sich Mitarbeitende der Rathäuser telefonisch bei besonders gefährdeten Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem werden die Menschen im Radio und Fernsehen daran erinnert, viel zu trinken und sich bei Bedarf in „Frischeräumen“ abzukühlen. Mit Erfolg: Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Übersterblichkeit in den Jahren nach Einführung des Hitzeschutzplans sank.

Um auch die zunehmende Ausbreitung von durch Stechmücken übertragbaren Krankheiten wie etwa dem West-Nil-Fieber zu begegnen, hat ein EU-Projekt sich zum Ziel gesetzt, einen Impfstoff sowie therapeutische Antikörper zur Behandlung des Virus zu entwickeln.

Wie ist der nächstmögliche Schritt?

Umwelt- und Gesundheitspolitik sollten künftig gemeinsam gedacht werden. Das meint Planetary Health ganz praktisch. Oder um es mit den Worten von Umweltmedizinerin Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann zu sagen: „Weil es gesunde Menschen nur auf einem gesunden Planeten gibt.“

Um sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die des Planeten zu schützen, wurde die Planetary Health Diet entwickelt. Dabei handelt es sich um Ernährungsempfehlungen der wissenschaftlichen EAT-Lancet-Kommission. Neben der veränderten Ernährungsweise, bei der der Konsum von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen etwa verdoppelt und der Verzehr von Fleisch und Zucker halbiert wird, müsste auch die Lebensmittelproduktion und die Verschwendung stark reduziert werden. Denn unsere Umwelt steht durch die Nahrungsmittelproduktion zunehmend unter Druck: Unsere Ernährung verursacht rund 30 Prozent der menschengemachten Treibhausgase und ist somit ein wichtiger Treiber der Klimakrise.

Bei konsequenter Umsetzung, so die Annahme des Planetary Health Report, könnten so bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen gesund auf der Erde ernährt werden, ohne dabei unsere Lebensgrundlagen zu gefährden. Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs dürften zurückgehen. Ein erster Schritt könnte zudem sein, dass sich öffentliche Kantinen, wie etwa in Krankenhäusern und Schulen, an der Ernährungsweise orientieren. Vereinzelt geschieht dies bereits, etwa beim Dienstleistungsunternehmen Aramark oder in einer Aktionswoche beim Studierendenwerk Niederbayern Oberpfalz.

Mehr Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse – das beinhaltet die Planetary Health Diet. Quelle: EAT 2022

Ein solches Win-Win-Szenario würde auch die Mobilitätswende bringen. Die WHO schätzt, dass die Luftverschmutzung in Europa für etwa 33 Prozent neuer Fälle kindlichen Asthmas, 17 Prozent der Lungenkrebsfälle, zwölf Prozent der Herzinfarkte sowie elf Prozent der Schlaganfälle verantwortlich ist. Gleichzeitig treibt der Verkehrssektor die Klimakrise durch die Nutzung fossiler Brennstoffe wesentlich voran. Etwa ein Fünftel der weltweiten Emissionen stammen aus diesem Sektor.

Laut einer Studie vom Berliner Forschungsinstitut MCC, den Universitäten Frankfurt am Main und Maastricht hätte die Einführung von Fahrverboten für alte Dieselautos einen direkten Einfluss darauf, wie viele Asthmamedikamente verschrieben wurden – nämlich deutlich weniger. Die Ergebnisse, die in der volkswirtschaftlichen Fachzeitschrift „Economic Policy“ veröffentlicht wurden, stützen sich auf anonymisierte Patientendaten des Krankenkassenverbunds AOK. Doch anstatt den gesundheitlichen Gewinn auszuweiten und mehr Umweltzonen einzuführen, wurden diese in zahlreichen Städten wie etwa Tübingen aufgehoben.

Ist also eine Maßnahme erfolgreich, ist der Grund für ihre Einführung mitunter nicht mehr sichtbar. Wenn Erkrankungen wie etwa Asthma verhindert wurden, lässt sich das Problem der Feinstaubbelastung leichter wegschieben. Ein Präventionsparadox das sich nicht nur beim Klimaschutz zeigt, sondern auch bei der Verkehrssicherheit, dem Tabakkonsum oder Impfungen. Wenn wir langfristig etwas verbessern wollen, sollten wir nicht nur Symptompolitik betreiben, sondern auch dann am Ball bleiben, wenn die Erfolge sichtbar werden.

Mehr Konstruktives zum Thema…

Die Pinnwand – Mission Wertvoll hören und sehen

Deswegen sind positive Klimanarrative so wichtig

Credit: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Im englisch-sprachigen Podcast „Utopias with Dr. Ramesh Srinivasan“ spricht Maja Göpel über neue Narrative und welche Chancen sich so für die Transformation und die Zukunft eröffnen.

Was uns auch noch gefallen hat…

Warum die Letzte Generation so viel für ihren Aktivismus riskiert

Foto: IMAGO / Pond5 Images

Der Podcast „Hitze“ über die Letzte Generation wurde mit dem ersten Preis für Klimajournalismus ausgezeichnet. Darin geht es um die Menschen hinter der umstrittenen Protestbewegung.